В. К. Сенк, В. Ф. Рыжухин

Сто лет угольному промыслу Березовского

(результаты поисков)

Крохалевский рудник

1916 — 2016

Книга издана на средства из бюджета Берёзовского городского округа.

На основе архивных документов и редких книг авторы рассказывают об истории образования первых угольных шахт на территории Берёзовского городского округа.

Почему именно уральские промышленники начали разработку и добычу угля в Барзасской тайге? Что этому предшествовало? Почему именно 1914 год стал началом углеразведки Богословского горнозаводского общества? Как происходило становление первых шахт? Ответы на эти и многие другие вопросы читатели найдут в новой книге краеведов В. К. Сенка и В. Ф. Рыжухина «Сто лет угольному промыслу Берёзовского».

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества. Культура как растение, у нее не только ветви, но и корни.

Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался с корней».

Институт истории СО РАН «Томское краеведение»

Предисловие

Уральские следы в истории развития угольного промысла Берёзовского

Что авторы подразумевают под «уральскими следами»?

Это не только следы, оставленные Богословским горнозаводским обществом (далее – БГЗО), например, Надеждинский металлургический завод, как можно предположить из названия. Авторами вложен в это понятие более емкий смысл.

«Уральские следы» — это долгий, исторически неизбежный путь, которым двигалась металлургия Урала к кузнецкому углю. Этот путь воплотился в реально добытый уголь, который вначале вывозился уральскими горнозаводчиками водным транспортом через систему рек Обь-Иртышского и Тобольского бассейнов (Томь, Обь, Иртыш, Тобол, Тура, Сосьва и др.), а позднее по Транссибирской железнодорожной магистрали. Закончился он образованием экономически выгодного для двух регионов промышленного объединения – Урало-Кузнецкого комбината.

Так начинался, а позднее и осуществился союз тружеников Урала и Кузбасса. Так Урал получил долгожданный кузнецкий уголь и надежный рынок сбыта продукции металлургических заводов, а Кузбасс – надежный рынок сбыта угля (кокса) и стимул для быстрейшего развития угольной и металлургической промышленности области.

Есть от этого большого исторического пути небольшая тропка к Богословским (Крохалевским) копям.

Об этом наш очерк.

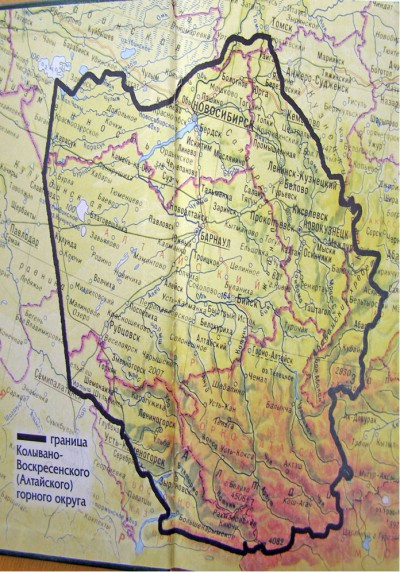

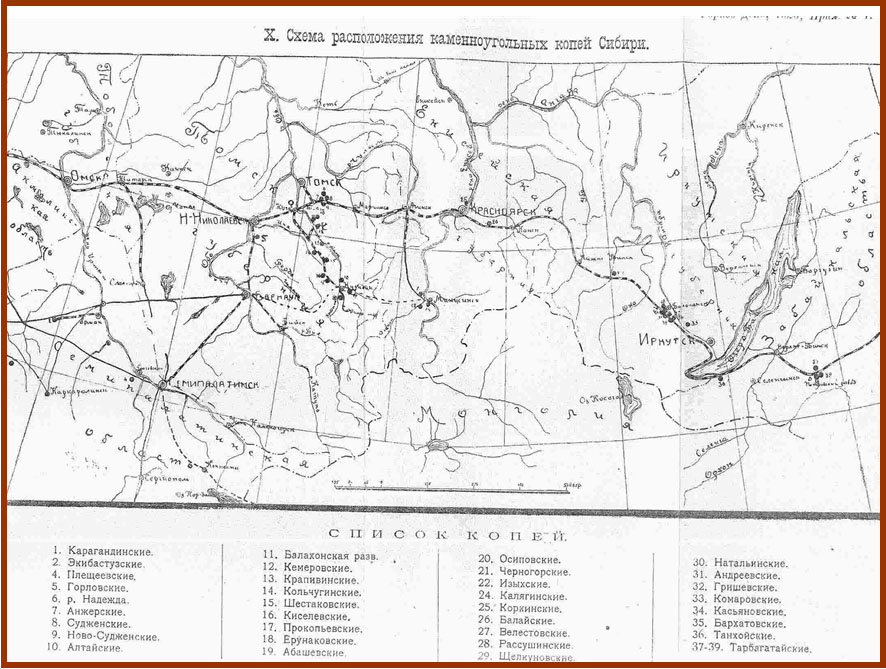

Фрагмент карты Урала с заводами и золотыми приисками[1]

Нужны ли наши поиски для изучения истории развития угольного промысла Берёзовского?

Считаем, что поиски нужны, если исходить из сравнения биографии человека, где год рождения является обязательным (наряду с фамилией, именем и отчеством), с зарождением угольной отрасли города. Нужны, ибо год ее образования – это важная часть его трудовой биографии; поиски нужны, чтобы твердо знать, когда он стал угольным.

Считаем, что город должен иметь официальную, т.е. узаконенную (принятую) историю, а в угольном городе, кроме того, жители должны знать и год, когда стали добывать уголь – основное богатство и нашу гордость!

История прошлого в городе угольщиков должна быть достоверной и более полной.

История города – это его паспорт с данными о времени зарождения и биография дальнейшей деятельности, это, кроме того, необходимый учебник в школе и в жизни. Наконец, знание истории Берёзовского в военное лихолетье создает благоприятные условия для зарождения патриотизма, любви к родному краю, городу, что особенно важно для подрастающего поколения.

О патриотизме[2]

«Патриотизм – это гордость за:

- свое семейство;

- свою профессию;

- свой город или село, свой край;

- своих соратников и знакомых;

- российскую культуру, искусство, науку и людей, их представляющих;

- историю малой и большой Родины и их выдающихся представителей всех сфер жизни человеческой;

- и многое что еще.

Патриотизм – это знание истории своего рода, своего города и края, своего государства и память о них. Есть прошлое, настоящее и будущее. Но гордиться можно прежде всего прошлым и настоящим. Наверное, поэтому и возникли выражения: «без прошлого нет будущего» и «без ушедших и уходящих поколений нет будущих поколений».

Оттого и воспитание поколений и патриотизма идет по восходящей:

1) детей в семье – от прадедов, дедов и родителей, от их примера и желания видеть детей патриотами;

2) в школе и учебных заведениях – от учебных программ, в том числе по краеведению, учителей и преподавателей, от желания учащихся и студентов впитывать историю родного края и Отечества, своей семьи, накапливать все это в памяти;

3) на предприятиях, в организациях, учреждениях, учебных заведениях, в городах и селах – через музеи Трудовой Славы и краеведческие музеи. Причем нужно нести эти знания не только молодым людям, но, прежде всего, взрослым родителям, начальникам и преподавателям, причем не только преподавателям краеведения и истории, а учить всех преподавателей и всех родителей.

Ведь музеи, в том числе краеведческие, – это не только леса, реки, горы и животный мир, но и люди родного края…»

Официальная версия истории города Берёзовский (в Интернете) представлена периодом с января 1965 года, т.е. от образования города и до нынешних дней. А материалы о более раннем периоде можно найти в книгах местных жителей – краеведов Чворо В. Д., Некрасовой А. А. Кадушкиной Н. З., Михайлова Ю. М. и авторов настоящего очерка.

Отметим, что наш земляк, журналист и писатель Владимир Денисович Чворо,[3] рассуждая о необходимости уделять больше внимания прошлому родного края, сравнивает то, как заботливо относятся к своей истории на юге Кузбасса, где изучено прошлое почти каждого большого и малого населенного пункта, описана фауна и флора, и как относятся к изучению истории в городе Берёзовский, например, руководители угольных шахт. Сравнение не в пользу последних. Наш таежный край в этом отношении далеко отстал от южан и требует пристального внимания со стороны историков и краеведов.

В основу глав 9 и 10 очерка положены архивные сведения, полученные авторами в декабре 2014 г. из Государственного архива Томской области (далее ГАТО). Это фонды 428 (по описям дел окружного инженера Томского горного округа) и 433 (по описям Томского горного управления).

Ряд копий документов указанных фондов ГАТО представлены в очерке.

Что заставило горнозаводчиков Северного Урала приступить в 1914 г. к организации угольного промысла на территории современного города Берёзовский, а тогда — в глухой, малообжитой, бездорожной Барзасской тайге? Чтобы ответить на этот вопрос, авторам необходимо вместе с читателем совершить экскурс на Урал для ознакомления с историей возникновения и развития уральской горнозаводской промышленности.

Глава 1. Нелегкий путь металлургии Урала

к кузнецкому углю

От былой славы до упадка – 200 лет (1696 — 1896)

Думали или нет первые владельцы уральских металлургических заводов (и, в первую очередь, Никита Демидов), что их потомкам придется испытывать острую нехватку на Урале топлива для домен? Скорее всего – нет, не думали и не гадали. Да и зачем им было думать о том, что не приходило в голову? У них было все, что надо для прибыльной работы заводов: руда с высоким содержанием железа, медь и другие минералы, наличие вблизи заводов лесных массивов, пригодных для выжига качественного древесного угля, достаток рабочей силы в виде крепостных крестьян, приписанных к заводам. Наконец – бесплатный выжиг древесного угля крепостными и бесплатная же доставка его на заводскую площадку. Владельцам заводов оставалась только одна забота – как можно выгоднее, т. е. дороже, продать чугун (железо), медь и получить высокую прибыль. А покупатели были, даже заморские.

Так продолжалось долго, 200 лет – беззаботных и прибыльных для заводчиков Урала. За эти годы они вырубили ближние и дальние от заводов лесосеки с хорошим, а затем и рядовым лесом. Усложнили ведение лесного хозяйства, привели в непригодное состояние сплавные реки. В результате резко возросла стоимость древесины, особенно строевого леса, который пользовался всегда и везде большим спросом.

Отмену крепостного права в 1861 г. владельцы заводов встретили «в штыки»: не стало бесплатной рабочей силы, что сразу отразилось на прибылях заводчиков, и появилась даже забота – искать мастеровых.

В период с 1876 г. по конец XIX столетия уральские металлургические заводы стали испытывать острый дефицит древесного угля, потребность в котором с каждым годом увеличивалась. Металлургия Урала с момента своего образования использовала практически исключительно древесное топливо. А Донецкий бассейн, ставший в 90-е годы XIX века ведущим горно-металлургическим центром России, уже испытывал недостаток в коксе.

Горнозаводская промышленность Урала к концу XIX века находилась в упадке, который усугублялся наличием большого количества старых, мало производительных металлургических заводов (времен Екатерины II), использовавших в технологических процессах все еще древесный уголь и водяные двигатели.

К началу строительства Транссибирской магистрали у части владельцев уральских металлургических заводов, включая Богословский, появилась задумка: как бы быстрее перевести устаревшую технологию выплавки чугуна (железа) и меди c древесного угля на кокс из угля Кузнецкого бассейна. Однако, чтобы Уралу дать кузнецкий уголь, России нужно было не только построить Транссиб, но и создать в Кузбассе угольную промышленность, способную обеспечивать углем и сам Кузбасс, и металлургию Урала. Задача трудновыполнимая, на долгие годы, как впоследствии и оказалось. А как жить дальше владельцам металлургических заводов, не имевшим достаточно топлива для домен? Только перейти на минеральное топливо или сворачивать производство.

Но были и другие владельцы заводов (Богословский, Верх-Исетский, Лысьвенский и др.), которые с нетерпением ждали окончания постройки Транссиба и твердо верили, что и у них будет кузнецкий коксовый уголь. Однако события, о которых мы расскажем, все дальше и дальше отодвигали исполнение их желаний.

Поясним читателю, почему, говоря про Урал, авторы очерка упоминают, причем многократно, только древесный уголь. Неужели в этом богатом природными ископаемыми регионе не было каменных углей?

Каменные угли на Урале были и есть, но они практически не коксующиеся. Природа не наделила Урал добрым каменным углем, из которого можно получить хороший металлургический кокс. Но зато одарила его богатейшими железорудными и медными месторождениями, золотыми и платиносодержащими рудами, месторождениями драгоценных камней, разбросанными по всему Уралу – от севера до юга.

Вот что есть из угольных месторождений на Урале:

* месторождения восточного склона представлены бурым углем (Челябинское и Богословское) или антрацитом (Егоршинское и уголь месторождений вдоль Троицко-Орской ж. д.);

* месторождения западного склона отличаются большим содержанием золы и серы и большей частью не коксуются.[4]

Богословское буроугольное месторождение[5]

Залежи бурого угля на территории Богословска были обнаружены еще в 1849 году инженером-подпоручиком Н. А. Куманским. Первая промышленная разработка месторождения началась в период реорганизации БГЗО, в 1911 году.

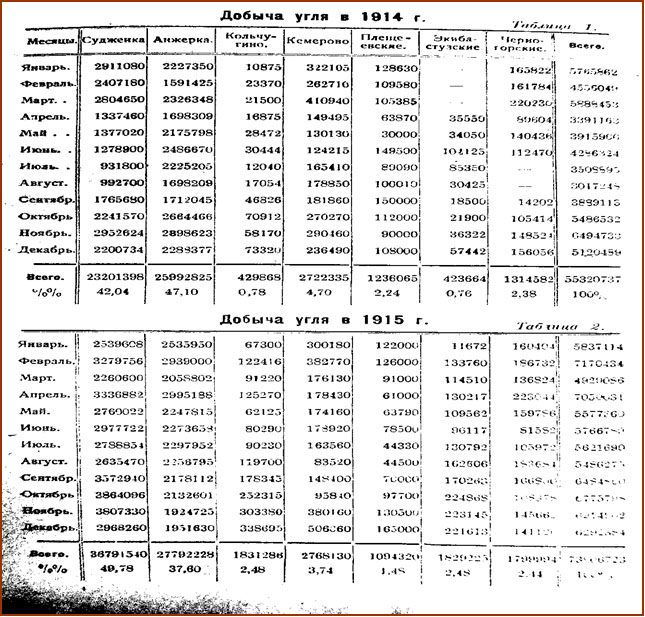

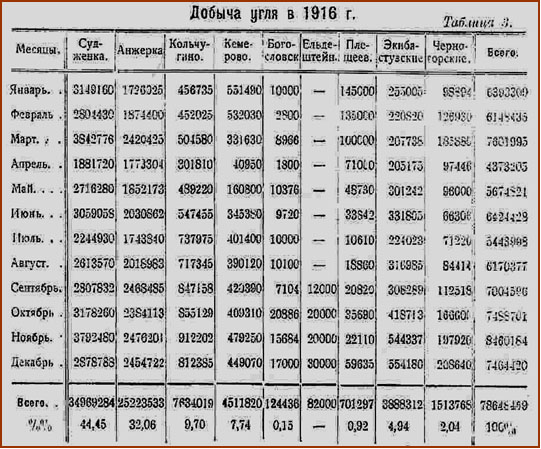

19 ноября 1911 года прибывает первый экскаватор производства Путиловского завода. К 1913 году численность рабочих угольных копей выросла до полутора тысяч человек. В 1914 году на копях было добыто 14531 тыс. пудов угля, в 1915 году — 15590, в 1916 — 18165. Основными потребителями богословского угля были предприятия Богословского горного округа: Надеждинский, Богословский, Сосьвинский заводы, узкоколейная Богословско-Сосьвинская железная дорога, часть добытого угля потребляла Уральская горнозаводская железная дорога. На Богословской коксовой фабрике изготовлялись буроугольные коксовые брикеты.

Качественным железным рудам Магнитогорского месторождения на юге и группе Богословских железных руд на севере не повезло из-за отсутствия на Урале коксового угля. Богословские железорудные месторождения находятся в нынешней Свердловской области на восточном склоне Северного Урала. Это группа из трех месторождений магнетитовых руд, одно из которых отработано. Остались Песчаное и Покровское, известные со второй половины XVIII века. Они представлены рудными телами мощностью 5 - 120 м на глубине более 900 м. Содержание железа в рудах 49% с примесями серы, меди и кобальта. Разработка их ведется подземным способом, добыча составляет – 3,5 млн тонн руды в год.[6]

Как видим, у заводчан Урала не было только доброго коксующегося угля.

Рассмотрим, какие российские и мировые события предшествовали появлению БГЗО в северной части Кузбасса.

Глава 2. История России на стыке двух веков

(1890 — 1914 гг.)

К 1890 г. в европейской части России завершилась промышленная революция (индустриализация). Промышленная революция в Западной и Восточной Сибири свершилась гораздо позже из-за слабого развития промышленности, отсутствия на громадной территории железных и автомобильных дорог, начавшегося в этот период мирового экономического кризиса, а затем Первой мировой войны, двух революций, Гражданской войны и иностранной интервенции.

Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, транспортной артерии громадного государства, вполне можно рассматривать как революционное деяние (промышленное).[7]

Понятно, что время появления на севере Кузбасса богословских акционеров напрямую зависело от происходивших исторических событий.

Поскольку таких исторических событий в конце XIX и первой четверти XX столетий было много, ограничимся в основном перечислением их:

1. Техническая революция 1890-х годов в России.

2. Строительство Транссиба (1891 — 1900 гг.) и мировой экономический кризис в конце XIX — начале XX столетий.

3. Русско-японская война 1904 — 1905 гг.

4. Первая русская революция 1905 — 1907 гг.

5. Первая мировая война 1914 — 1918 гг.

6. Февральская и Октябрьская революции 1917 г.

7. Военная интервенция мировых держав и Гражданская война 1918 — 1922 гг.

Техническая революция, проводимая Александром II с середины 1880-х годов, базировалась на политике протекционизма, проверенной временем и его предшественниками. Эта революция, направленная на индустриализацию производства, резко ускорила развитие промышленности России в конце XIX века. Так, за 13 лет (1887 — 1900 годы) выплавка чугуна и стали возросла, в основном за счет южных заводов России. Заводы Урала постоянно снижали свою долю выплавки черных металлов. Возросла в стране в несколько раз добыча нефти и угля, резко увеличилось строительство железных дорог.

Индустриализация 1890-х годов, в т. ч. строительство Транссиба, привела к монополизации ведущих отраслей промышленности (Продмет, Продуголь).

Индустриализация Кузбасса началась только после строительства Транссибирской магистрали, связавшей Сибирь с промышленными районами страны, в первую очередь с металлургическим Уралом.

Строительство Транссибирской магистрали дало добрый толчок экономическому развитию Сибири – началась разработка ее природных богатств, экономика включилась в систему российского рынка.

Промышленная депрессия, начавшаяся в России в конце XIX века, надолго задержала развитие угольной промышленности Кузбасса.

Новое столетие началось для России не только мировым кризисом, но и тяжелейшей русско-японской войной 1904 — 1905 гг., в которой Россия потерпела унизительное поражение от небольшой по территории и численности населения страны, но технически и экономически более развитой. Россия оказалась побежденной из-за экономической и технической отсталости и бездарности царских генералов, а горечь поражения выпала на долю солдат и населения.

Поражение в войне с Японией привело к первой русской революции 1905 — 1907 годов, которую жестоко подавил царизм.

В середине 1914 года Россия со слаборазвитой промышленностью, находящейся все еще в стадии упадка (после мирового кризиса) и слабой экономикой оказалась втянутой в еще более тяжелую мировую войну.

Первая мировая война для России окончилась не только позорным поражением от империалистической Германии с выплатой победителю контрибуции и потерей части территории, но и привела страну в 1917 году к двум новым революциям.

Как видим, оба поражения произошли по одним причинам – технической и экономической отсталости от более развитых стран-победительниц.

Техническое отставание России от западных стран уходит в прошлые века, начиналось оно в связи с более поздним применением Россией простейших механизмов – водяных двигателей. В начале XVIII века отставание стало столь значительным, что Петр I вынужден был начать проведение программы индустриализации производства, но неудачно. Главным тормозом на пути внедрения техники в производство был феодально-крепостнический строй – наличие у помещиков, владельцев предприятий дармовой рабочей силы, что позволяло им применять в основном ручной труд, без затрат на приобретение техники. По-иному шло развитие производства в западных странах. Мировое производство уже в конце XVIII века переходило на новый этап развития. Начинался промышленный переворот – переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры – к заводу (фабрике). Первые заводские трубы задымили над Англией.

В западной части России технический переворот свершился только в конце XIX века, т. е. на 100 лет позже западных стран. Технически отсталая промышленность России выпускала меньше продукции и более низкого качества, получала меньше дохода, что отрицательно повлияло на состояние экономики страны. В свою очередь, состояние промышленности страны напрямую зависит от состояния металлургической отрасли, так как без металла нет промышленности.

Историки, рассматривая состояние экономики той или иной страны и ее место среди мировых держав, прежде всего, исходят из двух важнейших показателей развития экономики: объема выплавки страной чугуна и черных металлов и количества металла на душу населения. Приведем данные из книги Шлаина по этим показателям.[8]

Еще 100 лет назад, в начале XIX века, Россия была в числе передовых стран: годовая мировая выплавка чугуна колебалась в пределах 50-и млн пудов, из них на долю России приходилась 10 млн (пятая часть), а российская производительность превышала тогда выплавки чугуна Англии, Франции и Америки.

Через 100 лет, в 1913 году, мировая выплавка составила 4757 млн пудов чугуна, из них на долю России приходилось уже только 284 млн пудов (примерно 1/16 часть), т. е. мировая выплавка возросла в 95 раз, а России только в 28 раз. Прирост выплавки чугуна в России (без южных заводов) возрос только в 11 раз. Почему произошло такое большое отставание России в выплавке чугуна от мировых показателей, уже говорилось – на Урале вся выплавка чугуна как велась с возникновения уральских заводов, так и продолжала вестись исключительно на древесном топливе.

И это пришлось так некстати – в канун мировой войны, когда металл нужен был как никогда.

Приведем сведения Шлаина по мировому потреблению железа на душу населения.[9] По этому показателю (назовем его – металловооруженность страны) Россия сильно отставала накануне Первой мировой войны от ведущих капиталистических стран Запада, что и явилось одной из причин ее поражения в этой войне.

В России потребление железа на душу населения достигло высшего предела в 1913 году и составило 1,7 пуда на человека, в Великобритании – 6,9, во Франции 6,3 пуда. Ясно, что дальнейшее развитие российской промышленности и экономики следовало вести хотя бы с приближением потребляемого ею железа к западноевропейским показателям, но на это у царизма уже не хватило времени. В советское время было бы нерациональным интенсифицировать только южную металлургическую промышленность страны для приближения к европейским показателям по железу. Последнее вызвало бы перевозку металла с окраины огромной страны на остальную территорию, что привело бы к большим дополнительным затратам.

Таким образом, неутешительные показатели состояния металлургии России в 1913 году приводят к выводу: стране нужно было решать одновременно две проблемы: с топливом для металлургии Урала и развитием угольной и металлургической промышленности Сибири. Но эти застарелые проблемы экономики царской России пришлось решать молодой Советской республике в 30-е годы XX столетия путем создания Урало-Кузнецкого промышленного комплекса.

Глава 3. Появление БГЗО на территории будущего города Берёзовский

Читателю важно понять, что само появление на севере Томского уезда Томской губернии БГЗО в 1914 — 1918 годы говорит о многом. Это свидетельствует о том, что некоторые владельцы уральских металлургических заводов в силу необходимости были вынуждены начать строительство угледобывающих предприятий (копей) вдали от Урала, в Кузбассе. И первым, кто рискнул принять такое ответственное решение, было крупное Богословское горнозаводское общество (которому на Урале принадлежали Богословское буроугольное месторождение, два месторождения магнетитовых руд, несколько медных рудников, золотых приисков и промышленных объектов).

Почему БГЗО приступило к разведке угля на севере Кузбасса только в 1914 г., а не раньше, надо объяснить. Заводы общества, как и многие другие на Урале, уже давно, до начала строительства Транссиба, испытывали острый недостаток древесного угля и мечтали перейти на минеральное топливо (кокс). Что мешало акционерам начать разведку угля в 1910 — 1913 годы, когда миновал мировой экономический кризис? Именно в годы начавшегося экономического подъема было образовано в Кузбассе акционерное общество «Копикуз». Понятно, что богословские акционеры выбрали 1914 год неспроста. В книге Шлаина об этом ничего не сказано, так как его книга охватывает период 1914 — 1919 гг. Более ранние события он не исследовал.

Ответ на этот вопрос дан в главах 2 и 4 очерка, в которых изложены основные (судьбоносные!) исторические события, произошедшие в России в конце XIX — начале XX веков. Тогда и появились в Кузбассе богословские акционеры. Согласитесь, что многие действия людей и принимаемые ими решения диктуются событиями, происходящими в то же время в стране. Так и произошло в нашем случае.

Но есть еще одна веская причина – это отсутствие у металлургов Урала в период надвигающего мирового кризиса денежных средств (капиталов) на реорганизацию своих заводов, которые давно в этом нуждались. Российских акционерных банков в период первого десятилетия XX века было мало, и все они вкладывали свои капиталы в металлургические и угольные предприятия юга России. Приток иностранных капиталов в Западную Сибирь начался в основном в 1912 — 1914 гг. И первыми, кто получил иностранные и российские инвестиции, были БГЗО (конец 1911 г.) и Копикуз (1912 г.)[10]

Сторонником привлечения иностранных капиталов в Россию был и министр финансов С. Ю. Витте.[11] В своем «всеподданнейшем» докладе в феврале 1900 г. он наряду с сообщением сведений о состоянии российской промышленности к началу ХХ века анализировал проблемы ее развития и предлагал в условиях недостатка собственных капиталов привлекать капиталы иностранные.

Усиление интереса к кузнецкому углю именно в 1912 г. объясняется и «угольным голодом», созданным в России в 1912 г. синдикатом «Продуголь», а на территории Западной Сибири – владельцем Судженских копей Л. А. Михельсоном.[12] Сокращая поставки угля таким стратегическим потребителям, как казенные железные дороги и металлургические заводы, «Продуголь» держал рынок в напряжении и добился повышения монопольных цен в 1910 — 1913 гг. более чем на 50%.

В 10-х гг. ХХ в. существовали все экономические предпосылки для развития угледобывающей, коксохимической и металлургической промышленности в Кузнецком бассейне, а основной проблемой оставалось отсутствие крупных капиталов для финансирования сооружения технических объектов, необходимых для развития перечисленных отраслей промышленности.

Во время промышленного подъема 1909 — 1913 гг. крупнейшие русские банки начали все в большей степени выступать в качестве партнеров иностранного финансового капитала.[13]

Из книги Шлаина видно, что акционеры Богословского горнозаводского общества были очень расчетливыми и опытными промышленниками. Поэтому и к созданию дочернего угольного предприятия так далеко от Урала они подходили с осторожностью и взвешенно, определив главное, что им при этом нужно достичь:

1) БГЗО намеревалось добывать уголь только в Сибири, в пределах территории Кузнецкого бассейна, после получения иностранных капиталов и реорганизации производства;

2) добывать уголь только для нужд собственных заводов и только на месторождении с коксующимися угольными пластами;

3) заложить угольное предприятие обязательно после начала разработки Кемеровского угольного месторождения силами Кабинета или крупного арендатора;

4) заложить угольное предприятие как можно ближе к территории, имеющей транспортные возможности (железнодорожный, водный транспорт).

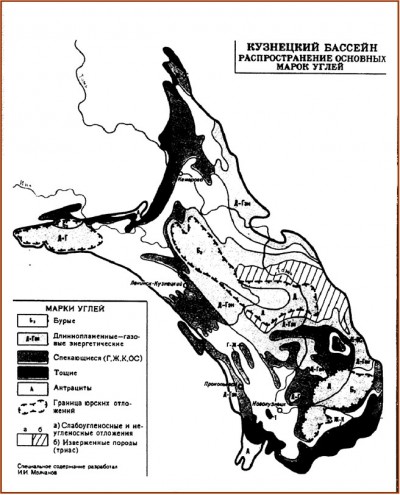

Владельцам уральских заводов было хорошо известно, что Кузбасс является крупным перспективным каменноугольным бассейном, в числе пластов которого много коксовых, от тонких до мощных, малозольных и малосернистых. Привлекал их кузнецкий уголь и неглубоким залеганием угольных пластов от поверхности, что позволяло сравнительно быстро начать добычу. Вариантов мест заложения угольного предприятия у Правления БГЗО пока не было, так как в этот период (до начала строительства Транссиба) в Кузбассе уголь добывался только в его центральной части, на Кольчугинских копях.

В 1891 г., в связи с началом строительства Транссиба, профессор Томского университета А. Н. Державин[14] начал геологические исследования известных месторождений Кузнецкого каменноугольного бассейна. Обследовав 45 угольных месторождений, он подсчитал запасы и в 1895 году составил геологическую карту бассейна. В число этих обследований не вошли угольные месторождения Анжеро-Судженского района и Барзасской тайги, не входившие в состав земель царского Кабинета и еще неизвестные ученым.

Добавим, что только в 1891 году (в связи с переселением населения из Центральной России) началось формирование территории будущего Барзасского сельского района и появились первые поселения в виде хуторов и заимок.[15]

Этой информацией могли руководствоваться и богословские акционеры, решившие добывать коксовый уголь в Кузбассе.

Могло ли БГЗО рассчитывать, что в период строительства железной дороги на участке от Челябинска до современного Новосибирска (начатое в 1891 году) здесь может встретиться подходящее угольное месторождение для закладки угольного предприятия? Могло, но на этом участке трассы, самом близком к Уралу, геологи не нашли угольных месторождений в период геологических исследований.

Царские послабления предпринимателям-арендаторам

В 80-е годы XIX столетия предприниматели безуспешно подавали прошения на взятие в аренду угольных участков, которые принадлежали Кабинету. Наибольшим спросом пользовалось Кемеровское каменноугольное месторождение, имевшее выход к Томи. Однако царский Кабинет вел себя, образно говоря, как «собака на сене» – и сам не использовал угольные богатства, и другим не давал.

Лишь в 1890 г. были утверждены «Правила для частной каменноугольной промышленности в Алтайском округе ведомства Кабинета его императорского величества», после чего отдельные ранее поданные прошения были удовлетворены. В 1890 — 1891 гг. было выдано только 15 свидетельств на разведку месторождений, но горные отводы были даны впоследствии не всем заявителям.

Следом, после вступления «Правил…» в силу, в 90-е годы XIX в., началось проникновение российского и зарубежного акционерного капитала в горную промышленность Алтайского округа.

Единственные в Кузбассе

Перед началом строительства Транссиба в Кузбассе действовали единственные оставшиеся в бассейне Кольчугинские копи, заменившие Соснинские. Вот история их появления:

В 70-х годах XIX века Алтайский горный округ начал разведку Кольчугинского каменноугольного месторождения. Результаты разведки оказались весьма успешными, работами руководил горный инженер Ф. П. Брусницын. Кольчугинские копи (рудник) возникли в 1883 г. в центральной части Кузнецкого бассейна, возле села Кольчугино. Первая их шахта «Успех» начала разработку мощных пластов Майеровского и Брусницынского. По свидетельству инженера П. Белянина, здешняя угольная свита представляла собой наилучшие условия для промышленной добычи богатейших высококачественных углей, как пламенных, так и дающих слипающийся кокс. Такой уголь как нельзя лучше отвечал потребностям железного и сереброплавильного производства на Гурьевском и Гавриловском заводах. Положительные характеристики пластов ускорили начало добычи угля на Кольчугинских копях и последующее их развитие. В 1884 г. была заложена шахта «Кольчугинская», которая, как и шахта «Успех», снабжала углем те же заводы.[16]

Потребность этих заводов в угле была невелика, поэтому небольшой была и добыча шахт, другие потребители угля отсутствовали. В 1884 г. на копях было добыто 2400 тонн угля, в 1890 г. – 8000 тонн. Стоимость угля составляла около 2 руб. за тонну.

Потребность этих заводов в угле была невелика, поэтому небольшой была и добыча шахт, другие потребители угля отсутствовали. В 1884 г. на копях было добыто 2400 тонн угля, в 1890 г. – 8000 тонн. Стоимость угля составляла около 2 руб. за тонну.

В связи с трудностями реализации угля из-за отсутствия железной дороги Кабинет сдал в 1890 г. Кольчугинские копи в аренду «Обществу восточносибирских чугуноплавильных, железоделательных и механических заводов», создателем которого был железнодорожный предприниматель С. И. Мамонтов. Но мировой экономический кризис, охвативший Россию на рубеже XIX — XX веков, сокрушил радужные надежды и первого арендатора, и собственников.[17] Ввиду невыполнения арендатором договорных условий (добыть к 1 июня 1900 г. 3 с лишним млн пудов угля) договор аренды был расторгнут и Кольчугинские копи в середине 1900 г. вернулась к прежнему хозяину – царю-батюшке.

Поспешила воспользоваться «Правилами для частной каменноугольной промышленности…» и артель крестьян деревни Кемеровой (сохранено старое название). Она намного раньше, чем царский Кабинет, оценила практические возможности каменного угля, его преимущества перед древесным углем. Крестьяне прибрежных сел Томи издавна выбирали уголь из береговых обнажений реки. Крестьяне деревни Кемеровой в течение 10 лет (1868 — 1878 годы) добывали каменный уголь в Волковой «горелой горе» для кузниц Томска и собственных нужд, пока хозяин – «царь-батюшка» - не попросил их вон.

В 1892 г. артель подала заявку в Алтайский округ и получила в аренду небольшую (прибрежную) Волкову «горелую гору». Артель открыла заброшенные штольни на Волковском и Кемеровском пластах и начала добычу угля.

В 1893 г. Алтайский горный округ лишил артель горного отвода и закрыл штольни. Наверное, задумал брать уголь сам.

Эти два события не прошли мимо внимательных и заинтересованных богословских акционеров. Но они понимали и то, что артели отвели лишь небольшую часть «горелой горы». Рассчитывать на то, что Кабинет даст им в аренду угольное месторождение, вся добыча с которого пойдет на уральские заводы арендатора, не приходилось. Условия Кабинета на аренду были простые, но емкие – «все или ничего», т. е. он отдавал арендатору все угольные месторождения Кузбасса вместе с предприятиями. Обязательным условием Кабинета было строительство железных дорог ко всем разрабатываемым арендатором предприятиям. Кабинет желал иметь дело только с крупным и надежным предпринимателем или группой лиц акционеров. Таких долгое время не было

Приятное известие для акционеров БГЗО

Как известно, в период строительства Транссиба развернулись широкие масштабные геологические изыскания и, в первую очередь, поиски месторождений каменного угля для будущих паровозов. В полосу изысканий от Анжерки до Щеглово вошла и территория деревни Крохалевки.

Благодаря геологу А. А. Краснопольскому Крохалевское месторождение каменного угля вошло в перечень перспективных месторождений. Но оно не входило в земли Кабинета, т.е. не являлось вотчиной царя, чем впоследствии и воспользовались богословские акционеры. Получить земельный и горный отводы у местных властей Томского уезда было гораздо проще, чем у царского Кабинета.

Итак, на стыке XIX и XX веков богословские акционеры определились, наконец-то, с местом, где будет их долгожданное угольное предприятие – в Крохалевском крестьянском обществе.

Но, как увидим, их желание исполнится нескоро – только в 1914 году.

Оправдал ли царь надежды уральских заводчиков?

Ближайшим к Магистрали (на расстоянии порядка 120 км) являлось Кемеровское каменноугольное месторождение, хорошо известное предпринимателям, но не разведанное. Пуск Среднесибирской ж.д. и начало успешной разработки анжеро-судженских месторождений заставили Кабинет подумать об эксплуатации Кемеровского угольного месторождения и увеличении добычи угля на Кольчугинском руднике.

Кольчугинский рудник после неудачной аренды его Обществом восточносибирских заводов Мамонтова (1890 — 1900 годы) в 1900 г. вновь стал царским. С середины 1900 г. угледобыча на руднике велась силами и средствами Алтайского горного округа. Но открытие Судженских копей в 1897 г. и казенных Анжерских в 1898 г. вблизи Магистрали, успешно начавших добычу угля в период застоя и даже мирового кризиса, Кабинет воспринял без энтузиазма. Из-за чрезмерных транспортных расходов по доставке угля к Магистрали, на расстояние более 200 км, кольчугинский уголь не мог конкурировать с более дешевым анжеро-судженским. Кроме того, рынок сбыта угля был также у конкурентов. У Кабинета Среднесибирская железная дорога могла принять только 3,5 млн пудов без достаточных гарантий. Поэтому наметившийся было интерес Кабинета к Кольчугинскому руднику (в части повышения его добычи и увеличения монаршей прибыли) моментально исчез.

Падение производства на Кольчугинских копях продолжалось: в 1904 г. здесь было добыто чуть более 500 тыс. пудов (8 тыс. тонн) угля; в 1906 г. на копях работали всего 50 подземных и 40 поверхностных рабочих, за год было добыто 474920 пудов угля и изготовлено 5400 пудов кокса. А к 1909 г. (год окончания мирового кризиса) добыча угля на Кольчугинской копи была почти полностью прекращена, копи приходили в запустение. Благодаря «политике» царского Кабинета Алтайский горный округ оставался без единого угольного предприятия.

В Кольчугино действовали только «крестьянские» шахты, добывающие топливо для нужд местного населения.

Кольчугинские копи «отдыхали» недолго – до января 1913 г.; свою четвертую жизнь они начали опять в аренде – на этот раз в акционерном обществе «Копикуз».

Глава 4. Анжерская «угольная» лихорадка

В 1894 году строящаяся Среднесибирская железная дорога достигла Анжеро-Судженского района, в котором геологи ожидали встретить долгожданные месторождения каменного угля. И действительно нашли. В районе, где исследования Кабинетом не проводились (эта территория входила в состав Томского уезда), «горные» партии Геологического комитета обнаружили угленосные отложения в бассейнах рек Малые Козлы и Мазаловский Китат.

Как и предвиделось, сразу же после удачных находок угля геологами, особенно расположенных вблизи или сравнительно недалеко от трассы железной дороги, началась «угольная» лихорадка. В Томский горный округ пошел поток заявок на добычу угля в пределах заявленных участков месторождений, благо анжеро-судженские земли, леса и недра не входили в ведомство царского Кабинета.

Первая заявка в Томский горный округ на промышленную разработку угля на р. Мазаловский Китат была сделана уже в 1894 г. Корвин-Саковичем. В том же году подана заявка на добычу угля на той же реке Судженской дистанцией Среднесибирской ж. д. К добыче угля созданная дистанцией Анжерская копь приступила только в 1898 г. Но особенно «поусердствовал» в приобретении за бесценок 12-ти угольных горных отводов, площадью более 1000 десятин, ловкий делец, юрист Л. А. Михельсон, владелец Судженских копей. В отличие от БГЗО его мало интересовало, какой уголь он поставляет на рынок – коксовый или энергетический. Важно, что его копи добывали качественный (даже без обогащения!), малозольный уголь и, что было особенно выгодным, – дешевый для него, пользовавшийся большим спросом потребителя, включая уральские заводы и Среднесибирскую железную дорогу.

Так в конце XIX века на севере Кузбасса, в Анжеро-Судженском районе, появились реальные условия для весьма успешного развития угольной промышленности бассейна, вполне обеспеченной надежными запасами угля и рынками сбыта.

Как на это очень важное для сибирских регионов событие отреагировал Урал, более всех заинтересованный в кузнецких углях? С большим опозданием на «угольную» лихорадку явилось лишь «Южно-Уральское металлургическое общество» и получило позже других горный отвод в южной части Анжеро-Судженского месторождения, где геологические исследования в период строительства ж. д. не проводились.

Общество намеревалось выжигать из анжерских углей (как впоследствии выяснилось – тощих) металлургический кокс для своих заводов, но из этой затеи ничего путного не получилось. В то время, даже с учетом проведенных в части района исследовательских и разведочных работ 1894 — 1898 гг., сведений о коксуемости углей района не было, это не входило в программу исследований. О возможности анжеро-судженских углей коксоваться речь вообще не велась, проверялась только возможность использования углей в паровозной топке.

Южную часть Анжеро-Судженского месторождения начали разрабатывать гораздо позднее – в 1916 г. возник рудник Федоровский, в 1917 – рудник Андреевский.

Решение проблемы коксования тощих

анжеро-судженских углей

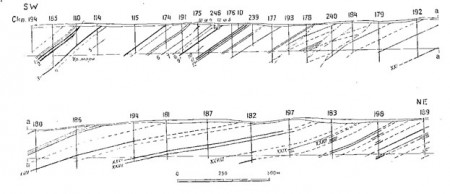

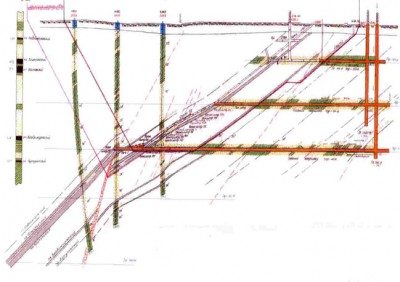

Схема залегания углей из журнала «ТЭК и ресурсы Кузбасса», №5, 2012. — С. 24.

Избытка кокса Россия никогда не имела, и в некоторые годы количество ввозимого из-за границы кокса доходило до 60 млн пудов.

Избытка кокса Россия никогда не имела, и в некоторые годы количество ввозимого из-за границы кокса доходило до 60 млн пудов.

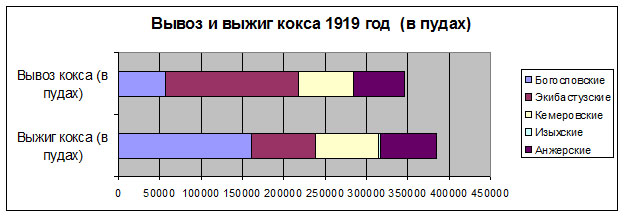

Отсюда понятно, почему почти все копи, в том числе Кемеровские и Богословские, пробовали выжигать кокс. Но неудачная попытка получить в 1901 г. кокс Южно-Уральскими копями из анжеро-судженского угля быстро охладила пыл многих.

Изучение углей Кузбасса сотрудниками Л. И. Лутугина привело их к выводу, что пределы коксуемости кузбасских углей совершенно отличны от донецких. В то время как последние коксуются в полном соответствии со шкалой Гюнтера (16 — 26% летучих веществ), у нас спекаемость углей начинается с 22% летучих. Лучший кокс получается на Кемеровском руднике из углей Кемеровской свиты со средним содержанием летучих веществ около 27 - 28% (А. А. Гапеев). Такое заключение значительно сокращало запасы коксующихся углей в Кузбассе и пришлось бы считать некоксующимися тощие угли богатейших месторождений Анжеро-Судженского района (с 15% летучих). Между тем, анализы углей показывают, что они спекаются. На основании этого в 1905 г. на Анжерских и Судженских копях были построены коксовые печи, и кокс невысокого качества в них выжигался. В последнее время Анжерские копи выжигали кокс в кучах для нужд мастерских Томской железной дороги.

Эти обстоятельства в связи с научным интересом вопроса о коксуемости тощих углей привлекли внимание профессора Томского технологического института Н. П. Чижевского.[18] Он занялся изучением тощих судженских углей с точки зрения их коксуемости. Крайняя нужда в коксе дала основание администрации Судженских копей пойти навстречу профессору Чижевскому в решении указанного вопроса (путем выплаты гонорара).

Чрезвычайно интересная работа Чижевского показала, что не содержанием летучих веществ определяется коксуемость углей. И тощий уголь может содержать достаточное количество примесей (неизвестного состава), обуславливающих коксуемость.

Выводы Чижевского:

1. «Судженский каменный уголь может быть применен для производства кокса в промышленном масштабе, причем коксование необходимо производить в соответствующих условиях». Эти условия изучены опытным путем профессором Чижевским.

2. «Кокс получается весьма прочным и твердым, хорошего качества и пригоден для чугунолитейного производства».

О примесях неизвестного состава, обуславливающих коксуемость углей.

Достаточное количество примесей (неизвестного состава) в тощем угле позволяет углю коксоваться – вот разгадка Чижевским условий коксуемости тощих углей.

Геолог Соколовский 2-й, изучая в начале 40-х гг. XIX столетия химические свойства углей Афонинского месторождения, первым выделил отдельные[19] ингредиенты, слагающие пласты угля (ныне их называют фюзен, витрен и дюрен). Эти примеси содержатся в углях, которые применялись в 1842 г. на Гурьевском и Томском заводах в качестве минерального топлива при выплавке чугуна. Подвергнув химическому анализу каждый из ингредиентов, геологи установили спекаемость не всего пласта, а только отдельных «смолистых» его прослоек. Эти сведения о качестве отдельных ингредиентов угля, как и их установление Соколовским 2-м, остались в России незамеченными и привлекли к себе внимание после опубликования в 1919 г. работы М. Стопс.

Глава 5. Крутой поворот БГЗО (1900 — 1909 гг.)

Пора рассмотреть вопрос о том, как находка анжеро-суженских месторождений угля в 1894 году и быстрое вовлечение их в добычу, отразился на настроении Богословского горнозаводского общества и на их тщательно продуманных планах добычи угля в Кузбассе? Безусловно, отразился и очень болезненно, особенно в связи с быстрой подачей и удовлетворением заявок на разработку угля в Томском горном округе. Лучшие и близкие к железной дороге участки №1 - 3 Судженского месторождения быстро «прибрали» к рукам высокопоставленные чиновники и энергичные предприимчивые дельцы типа Михельсона.

БГЗО и другие горнозаводчики Урала все еще верили, что в Кузбассе появятся, кроме Транссиба, железные дороги к угольным месторождениям и начнется их разработка. В том, что это время наступит, они не сомневались, хотя теперь и не столь истово. Они надеялись, что Кабинет начнет разрабатывать, в первую очередь, Кемеровское угольное месторождение, имевшее выход к Томи. Но события в связи с открытием и добычей Михельсоном судженского угля осуществлялись гораздо быстрее, чем надежды БГЗО. Так, к 1900 г. на Судженских копях работали уже 3 шахты и было добыто 3 млн пудов угля, а Кабинет так и не приступил к закладке Кемеровских копей.

Успехи Михельсона и бездеятельность царского Кабинета сломили, наконец, терпение богословских акционеров, и они решили не ждать, а сделать КРУТОЙ ПОВОРОТ от своих замыслов и надежд В СТОРОНУ АНЖЕРО - СУДЖЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ, где и «работали» в период 1900 — 1909 гг., пробуя решить здесь свои угольные проблемы.

Получить такую шокирующую нас новость (и не только нас, но и некоторых историков, краеведов и СМИ) помогли наши поиски в ГАКО уже после написания первого варианта рукописи.

До сих пор многие считали, что Алтайские копи были первой попыткой Богословского ГЗО открыть на севере Томского уезда в деревне Крохалевка угольный промысел, о чем говорится в начале нашей рукописи. Однако это была вторая и последняя попытка богословских акционеров прописаться на земле Кузнецкой.

В ГАКО имеется перечень фондов (с кратким содержанием их) Российского государственного исторического архива (РГИА) в г. Санкт-Петербурге. В фонде №54 и других имеются сведения о взятии Богословским горнозаводским обществом в аренду в 1900 г. (позже остальных!) участка №4 Судженского месторождения угля для проведения на нем разведочных работ.

|

Фонд, № |

Годы |

Описание работ и предприятий |

|

Ф. 54, опись 1, дело 405, л.7 |

1900-1907 |

Договоры, заключенные горным Департаментом с БГЗО, на аренду участка №4 Судженского месторождения угля с приложением геометрического плана местности. |

|

Ф.1263, журнал заседания 1903 г.,16 дек., ж. стр. 1029 Оп. 2, дело 5625 л. 302 обор. |

1903 | О продлении на один год срока проведения разведки участка близ Судженской ж.д. |

|

Ф. 242, оп.1, Д. 46, 5 л |

1903 | Хим. анализ каменного угля у Судженкого месторождения. |

|

Ф. 54,оп. 1, Д 408, 165 л. |

1906-1909 | Переписка управляющего БГЗО о добыче каменного угля в Судженском районе |

Кроме того, авторы очерка неожиданно обнаружили статью В. А. Дробченко (к.и.н., г. Анжеро-Судженск).[20]

Район Судженских каменноугольных залежей был разделен на 7 участков – 4-й участок был отдан в аренду Богословским и Катавским уральским заводам, шестой – металлургическому обществу на Южном Урале, 7-й был свободным.

В статье Дробченко указаны границы участка БГЗО,

с одной стороны он близок к Сибирской ж. д. Но участок оказался неблагоприятным для добычи. У деревни Большие Чалы встречена большая нарушенность напластований, в результате установленные сроки разведки не выполнялись, и их приходилось пересогласовывать с горным Департаментом, что давалось непросто.

В приведенной таблице, в последних двух строках, указывается переписка управляющего БГЗО в период 1906 — 1909 гг. о добыче каменного угля. Остается только предполагать, что в эти годы велась добыча угля, но гораздо меньше установленной Договором, что послужило причиной расторжения горным Департаментом аренды участка №4, находящегося у БГЗО.

Пришлось БГЗО возвращаться на Урал, на металлургические заводы Богословского округа и приступить к решению давно перезревшего вопроса о реорганизации своих металлургических заводов, т.е. переходить с древесного угля на минеральное топливо со строительством коксовых установок. Но для этого обществу требовались солидные капиталы, которые могли дать только иностранные инвесторы. И Урал, и особенно Кузбасс зарубежные инвесторы обходили стороной.

Богословское горнозаводское общество сумело заинтересовать английские и французские кредитные учреждения в предоставлении им кредитов на реорганизацию производств при условии безусловного выполнения акционерами намеченных мероприятий.

Глава 6. БГЗО в период реорганизации горнозаводского и промышленного производства (1911 — 1916 гг.)

Известно, что в результате сухой перегонки каменного угля кроме кокса получают более 100 разнообразных продуктов, нужных для сельского хозяйства, строительства, медицины, военного дела (взрывчатые вещества) и т.д. На Урале, как уже говорилось, доброго каменного угля практически не было.

В Кузбассе в первом десятилетии XX века были только примитивные коксовые печи, так называемые «стойловые», без улавливания коксового газа. Поэтому около 90% продуктов утилизации газов коксовых печей ввозилось из Германии (только в 1913 г. на эти цели было израсходовано 14 млн рублей).

Обеспокоенные таким состоянием дел (в воздух улетали деньги), уральские горнозаводчики начинают реорганизацию своих предприятий для использования в качестве топлива каменный уголь и кокс. Не остались в стороне и акционеры БГЗО, тем более что у них на Богословской коксовой фабрике изготовлялись буроугольные коксовые брикеты.[21]

Авторам удалось найти две редкие книги О. В. Баева и В. С. Зива, в которых сообщалось о начале и развитии угольного промысла БГЗО в Кузбассе в период 1914 — 1916 годов.

«При «реорганизации дел» Богословского горнозаводского общества принимали участие английские и французские кредитные учреждения, в результате акционерный капитал общества в конце 1911 г. был увеличен до 12 млн руб., а в 1916 г. - до 16 млн руб. Следует заметить, что при этом зарубежные финансисты не принимали заметного участия в делах Богословского общества, о чем свидетельствуют списки акционеров, присутствовавших на общих собраниях за 1913 и 1916 гг.».[22]

Получив дополнительные капиталы, Богословское горнозаводское общество могло развернуть добычу угля (бурого - прим. авт.) сначала в Богословском округе, на Урале (подчеркнуто нами. – Авт.), а после обострения в годы первой мировой войны «угольного» и «металлического» голода – и в Кузнецком бассейне каменного угля, где у общества имелись обширные отводы в районе Барзаса. В 1916 г. Богословское горнозаводское общество планировало оборудовать здесь каменноугольные копи и построить коксовые печи, затратив на эти цели 3 млн руб. В 1916 г. БЗГО вместе с Верхне-Исетскими заводами Урала стало в незначительных количествах добывать и коксовать уголь в стойловых печах близ деревни Крохалевка и поселков Романовского и Бирюлинского.

Деятельность Правления БГЗО в период 1913 — 1916 гг.[23]

(указаны сведения, относящиеся к угольной деятельности БГЗО)

Выписки из доклада Правления БГЗО к состоявшемуся собранию акционеров 24.12.1913 г.

…«Богословский округ будет усиленно развивать добычу каменного угля (на Урале! – прим. авт.), которая начата в 1912 г. в размере 2,32 млн пудов, в 1913 г. добыча была уже 11,18 млн пудов, (1914 – 14,53, 1915 – 11,35)».

…«Доклад Правления общества 23.04 14 г. по поводу увеличения основного капитала на 4 млн руб. содержал еще более яркую программу расширения деятельности БГЗО.

Составляя программу новых работ и преобразований, Правление задалось целью достигнуть следующих главнейших результатов:

1) обеспечить и удешевить снабжение заводов древесным топливом;

2) развить и удешевить добычу минерального топлива для полной замены им древесного во всех отделах производства, кроме доменной плавки, а также для продажи; добычу угля из вновь открытого, весьма обширного месторождения «Богословские копи» (на Урале! – прим. авт.) необходимо довести до 33 млн пудов;…(пропуск до 11 пункта)».

Доклад 19.04.1916 г. – наконец, война выдвинула новые задачи, которые предполагается осуществить в ближайшее время, а именно: (1 – 3 пропуск – прим. авт.).

4) Оборудование угольных копей Общества в Кузнецком бассейне, где у общества имеются обширные отводы, и постройка там коксовых печей, с затратами 3 млн рублей. Для осуществления этих задач Правление предполагало увеличить основной капитал на 8 млн руб. и выпустить новые облигации на 8 млн рублей.

О начале разработки Кемеровского угольного месторождения.

Наконец, в 1906 г., через 185 лет после находки угля в «горелой горе», царский Кабинет решил заложить Кемеровские копи и начать добычу угля. Чем было вызвано столь запоздалое решение? Ответ прост: после запуска в эксплуатацию Среднесибирской ж.д. в Сибири и на Урале значительно возрос интерес к кузнецкому углю. А принадлежал уголь царю.

Вот почему администрация Алтайского горного округа, несмотря на все еще продолжавшийся мировой экономический кризис, решила приступить к разработке Кемеровского месторождения угля, рассчитывая на скорую добычу угля и хорошую прибыль. Она обязала управляющего Кольчугинским рудником произвести необходимую геологическую разведку, после чего заложить добычные шахты из расчета годовой добычи 500 тыс. пудов угля (8 тысяч тонн). По расчетам Кабинета такое количество угля можно было выгодно продать пароходству Томь-Обского плеса. Добычу планировали транспортировать по р. Томи своими силами и с помощью пароходства. О строительстве железной дороги от Кемеровского рудника (копи) до Магистрали не было и речи. Это было невыгодно Кабинету, так как требовалось много средств.

Но Кемеровское месторождение оказалось гораздо сложнее, чем предполагал Кабинет. Не будем рассказывать, как трудно и долго разведывали кольчугинские шахтеры месторождение, но только ожидаемой скорой добычи и прибылей Кабинет не получил. Первый небольшой уголь взяли на третий год.

Не располагая средствами для закладки крупных шахт, управляющий Кемеровским рудником С. Н. Мамонтов ограничился штольневой выемкой угля с прибрежного участка Томи, т.е. повторил проверенные временем действия кемеровских крестьян-самовольщиков. Годовая добыча из трех штолен, по его расчету, могла достичь 10 тысяч тонн угля, что даже превышало расчеты Кабинета.

Но короткий период навигации по Томи сдерживал развитие Кемеровского рудника. Не меньше сдерживало добычу угля крайне низкое техническое оснащение рудника – отсутствие электроэнергии, пневматики, а также железнодорожного выхода на Транссиб. Фактическая добыча была далека от расчетной: в 1909 г. было добыто лишь 93 тыс. пудов (1488 т), в 1911 г. – 150.5 тыс. пудов (2498 т). С такой добычей подрядчика (обещавшего поставлять 8 тыс. тонн) могло «пойти ко дну» даже Томь-Обское пароходство, не будь надежного добытчика угля в лице Судженских копей.

Царь и его Кабинет из-за чрезмерной расчетливости, а скорей – скупости, и не думали строить железные дороги к Кольчугинскому и Кемеровскому рудникам. Отсутствие железных дорог не могло обеспечить достойную разработку указанных месторождений. Царя мало интересовали трудности уральских металлургов и развитие угольной промышленности Кузбасса.

Глава 7. Общество Кузнецких каменноугольных копей («Копикуз»)

Так оно называлось в первые пять лет (1912 — 1917).

Термин «Кузбасс» (Кузнецкий бассейн) впервые был предложен известным исследователем Сибири П. А. Чихачевым (1808 — 1890), изучавшим в середине XIX в. мощное угольное месторождение в районе города Кузнецка. По имени города ученый назвал бассейн Кузнецким. В начале XX в. термин «Кузбасс» использовался по отношению к территории Кузнецкого уезда. С середины 1920-х годов к Кузбассу была отнесена территория Анжеро-Судженского каменноугольного района. С образованием Кемеровской области в 1943 г. ее официальное название часто заменяют названием «Кузбасс».

Накануне Первой мировой войны, в 1912 г., Кабинет дождался, наконец, обращения солидного консорциума, который пожелал взять в аренду угольные месторождения и предприятия Кузбасса.

Так в Кузбассе с 1913 г. начало действовать акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей («Копикуз»), учрежденное в 1912 г. с капиталом 6 млн руб. (в 1916 г. увеличен до 12 млн руб.). Учредителями его стали видный царский чиновник В. Ф. Трепов и председатель правления Петербургского Международного банка С. С. Хрулев, а крупнейшими акционерами – Международный и Русско-Азиатский банки. Главные условия договора: в течение 1913 — 1914 гг. построить железную дорогу от Магистрали (ст. Юрга) до Кольчугино и в этот же период подготовить Кольчугинский рудник к добыче угля свыше 10 млн пудов в год (160 тыс. тонн). Действие аренды – до 1917 г. с возможным продлением.

Стороны остались довольны сделкой.

Царский Кабинет был доволен, что сбыл, наконец, в надежные руки далекий и бездорожный район, за пользование недрами которого он будет получать дивиденды. Он надеялся, что «Копикуз» построит в Кузбассе железные дороги к рудникам.

Доволен был и «Копикуз» – он получил в свое полное распоряжение то, что хотел, причем практически бесплатно — богатейшую по запасам и качеству углей Кузнецкую котловину шириной 110 км, простирающуюся вдоль Томи на 335 км.

«Копикуз» намеревался построить на юге Кузбасса большой металлургический завод близ Кузнецка на базе углей Осиновского месторождения и крупные шахты в Прокопьевско-Киселевском районе, позволявшие обеспечить топливом металлургические заводы Урала. В Щегловске – химический и коксовый заводы, реконструировать и построить новые шахты. К сожалению, его конструктивным наработкам не суждено было сбыться, но в истории развития промышленности Кузбасса, в первую очередь угольной, он занял достойное место. И вот подтверждение тому.[24]

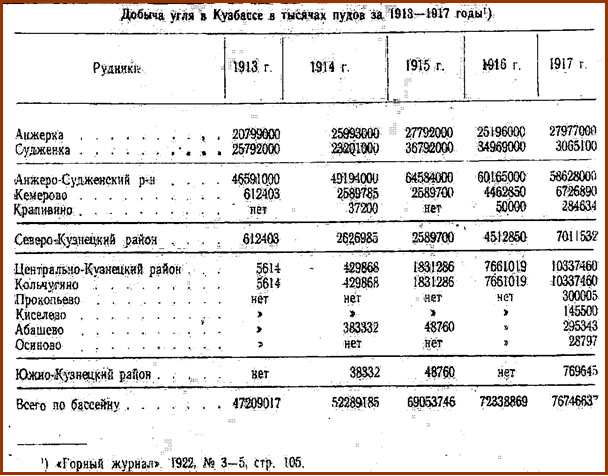

«Копикуз», получив концессию, быстро организовал добычу угля на Кольчугинских и Кемеровских копях. В 1913 г. было добыто 618 тыс. пудов, в 1914 г. — 3095 тыс., в 1915 г. — 4470 тыс., в 1916 г. — 12174 тыс. и в 1917 г. — 18132 тыс. пудов. Наряду с этим общество реконструировало Гурьевский металлургический завод и запустило в работу. В 1916 г. на нем было отлито 28176 пудов чугунных изделий, в 1917 г. — 43224 пудов. Для осуществления строительства большого металлургического завода в 1916 г. было учреждено Алтайское металлургическое акционерное общество с самым крупным в Сибири капиталом — 25 млн руб. Реализовать этот капитал предполагалось двумя выпусками акций в течение 6 лет. Новое общество, формально самостоятельное, представляло своеобразный филиал «Копикуза». В июне 1917 г. и сам «Копикуз» был переименован в Кузнецкое каменноугольное и металлургическое акционерное общество, а капитал его увеличен до 24 млн руб.

Промышленность Кузбасса накануне Первой мировой войны

Отношение царского правительства к развитию промышленности Кузбасса определялось и осуществлялось по принципу: развитие «от центра – к окраинам», т. е. так же, как поется в песне («от Москвы до самых до окраин»). Развитие промышленности окраин тормозилось монокапиталистическим капиталом центра и царизмом.

Транссиб повел развитие российской промышленности. Другими словами, развитие и состояние железнодорожного транспорта в нашей такой протяженной с запада на восток стране оказывает большое влияние на развитие промышленности и экономики.

Темпы развития угольной промышленности Кузбасса после пуска Сибирской железной дороги сразу возросли (за счет анжеро-судженских копей!), так как железной дороге постоянно требовалось топливо и запас его.

Магистраль оставалась основным потребителем кузнецкого угля вплоть до 1917 г. ввиду слабого развития в Сибири тяжелой и легкой промышленности.

При поддержке правительства могущественная монополия Продуголь завоевала угольный рынок европейской части России, закрыв кузбасскому углю дорогу за Волгу. Монополисту невыгодно было, чтобы на рынок центральной России поступал более дешевый кузнецкий уголь и снижал цену донецкого угля. Достигалась такая политика «запрещения доступа на рынок» просто – повышенными железнодорожными тарифами, устанавливаемыми по инициативе Продугля, на провоз угля в Европейскую Россию. Напомним, что именно в это время, 1913 год, начал добывать уголь «Копикуз», и ему нужен был уральский рынок.

В начале 1913 г. выяснилось, что для удовлетворения потребностей страны донецкого угля не хватает порядка 70 — 150 млн пудов. Необходимо было дать возможность выхода кузбасскому углю за Волгу, до Москвы. Продуголь был против, ему это было невыгодно. 13 февраля 1913 г. участники межведомственного совещания представителей углепромышленников России, железных дорог и заинтересованных ведомств договорились о значительном снижении железнодорожных тарифов на перевозку сибирских углей и кокса, ограничив действие пониженного тарифа на западе станцией Батраки. Копикуз и синдикат Черемховских углепромышленников поделили сферы влияния с Продуглем, обязавшись ограничиться завозом сибирских углей и кокса лишь на Урал и Заволжье. Продуголь защитил дорогой донецкий уголь от более дешевого сибирского угля. А предприниматели Кузбасса использовали увеличение спроса на уголь в период предвоенного промышленного подъема и сумели отстоять для себя уральский рынок. Кузнецкий уголь пошел на уральские железные дороги и заводы. Добыча угля в Кузбассе за 1913 год выросла на 43,7% по сравнению с 1912 г. В связи с ростом спроса на кузнецкий уголь цена на него сразу же поднялась на две копейки с пуда.

Глава 8. Богословские акционеры решили свои проблемы.

Как события 1912 — 1913 гг. отразились на замыслах богословских акционеров?

Богословские акционеры долгое время пребывали в расстроенных чувствах – они потеряли всякую надежду на царя, веру в него и в благоприятный исход своей задумки – построить в Сибири угольное предприятие. Они настолько уверовали в безысходность своих намерений, что не сразу поверили тому, что царь Николай II передал в аренду акционерам «Копикуза» свои обширные и богатые кузбасские владения – месторождения каменного угля «на корню» с двумя угольными копями с мизерной добычей и без железных дорог. Надо же, продать пуд добытого угля за полкопейки!

А поверив в свершившееся, приветствовали образование «Копикуза», более того, уральские акционеры стали считать «Копикуз» своей «путеводной звездой». Акционеры БГЗО тщательно отслеживали важнейшие производственные действия, выполняемые «Копикузом», и то, что арендатор намечал выполнить. Уральцев обрадовало начало строительства Кольчугинской ж.д. уже в 1913 г., подготовительных работ к строительству подвесной канатной дороги через Томь для транспортировки угля с Кемеровского рудника на правом берегу – на левый берег, к будущим коксовым батареям. Подвесная дорога являлась временным транспортным средством, действующим до постройки ж.д. моста через Томь, который планировали построить все: и «Копикуз», и «Кузбасстрест» и АИК «Кузбасс». Но построили его только в 1933 г. в связи с открытием месторождения сапропелитовых углей в Барзасской тайге.

Не прошло мимо внимания БГЗО и начало строительства большой пристани (под «горелой горой») для пароходов, а также начало и объемы добычи угля «Копикузом». Все это в той или иной мере влияло на дальнейшие действия БГЗО.

Наступил предвоенный 1913 г. Стоимость угля и металла возрастали с каждым днем. Акционерам БГЗО пришлось срочно решать вопрос с образованием угольного предприятия. Где закладывать новое предприятие, они уже решили (был только один вариант) – в Барзасской тайге, возле поселения Крохалевка, что в 25 км северо-восточнее Кемеровского рудника. Поясним, что ныне эта территория входит в черту города Берёзовский.

Последним событием, которое буквально заставило уральских акционеров окончательно определиться со временем образования дочернего предприятия БГЗО – копей БГЗО, стало известие о достигнутом в феврале 1913 г. соглашении между российскими угольными предприятиями Востока и Запада о разграничении с осени 1913 г. сфер влияния при поставке угля и кокса по железным дорогам на территории России. Другими словами, Донецкий бассейн не сможет, начиная с осени 1913 г., поставлять уральским заводам кокс по сниженным железнодорожным тарифам.

Таким образом, БГЗО потеряло возможность получать донецкий кокс даже в незначительных количествах. Вот почему уральские акционеры поспешили и определились – будем закладывать угольное предприятие в 1914 г. Так они и сделали.

100 лет угольному промыслу Берёзовского

(1916 – 2016 гг.)

Глава 9. О начале угольного промысла

Что следует считать началом угольного промысла в г. Берёзовский? Для этого нужно установить прежде всего, при выполнении каких работ первой очереди можно считать, что приступили к начальной стадии образования угольного промысла. Можно ли считать началом образование угольного предприятия? Нет, ибо неизвестно, есть ли в пределах выбранной площадки полезное ископаемое, в нашем случае уголь. И даже если уголь есть, но неизвестно, сколько его в недрах (т.е. достаточно ли для создания угольного предприятия), неизвестно качество его, и на какой глубине и как он залегает – то тоже нет.

Достаточно ли для освоения угольного месторождения получить в аренду земельный отвод, затем оформить горный отвод? Нет, этого недостаточно: горный отвод выдается только после выполнения геологических работ в пределах арендуемого земельного отвода, в нашем случае в пос. Крохалевском. Проведение геологической разведки дает основание считать ее (разведку) началом освоения месторождения (началом угольного промысла). Вот из такого понятия авторы и исходили при исследовании времени (года), с которого началось освоение Крохалевского месторождения. Аналогично рассматривался этот вопрос в книге «Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна».[25]

Рассмотрим последовательность действий, которые необходимо было выполнить БГЗО:

а) до начала проведения разведки,

б) до начала добычных работ, руководствуясь действовавшими в то время порядками.

Порядок получения разрешений (удостоверений) на проведение разведочных работ, действовавший в 1914 г.[26]:

Доверенный БГЗО Мурзин А. Н. направил 18.10 1914 г. первую плановую заявку в Крохалевское сельское общество, на землях которого БГЗО намерено было проводить разведку на наличие угля. Цель обращения в сельское общество – получение согласия крестьян поселков Крохалевского и Кургановского и их условий на проведение разведочных работ на заявленных БГЗО площадях. В заявке указывались виды разведочных работ (бурение скважин, проходка вертикальных (наклонных) стволов, шурфов, разведочных канав). Заявки (как правило, их было несколько) согласовали с Правлением Таловской, а с 1916 года Арсентьевской волости и направили в Управление Земледелия и Государственных Имуществ (далее, ЗиГИ) Томской губернии на предмет получения от него удостоверений о том, что со стороны Управления не встречается препятствий к производству в течение двух лет со дня выдачи удостоверений разведок месторождения каменного угля на земле крестьян поселка Крохалевского Арсентьевской волости Томского уезда. В удостоверениях содержится текст с условиями, при которых горнопромышленнику (БГЗО) разрешается производить разведочные работы.

Получив удостоверение, доверенный обратился с заявками к окружному инженеру Томского горного округа (округа входили в состав Министерства Торговли и Промышленности, далее МТиП), который принял заявки и включил их в план работ, установил их номера и время геодезической съемки границ испрашиваемых БГЗО земель. После проведения съемок границ земельного отвода на местности отводчиком горного округа БГЗО могло начать геологическую разведку, но не добычу угля.

После окончания разведок на территории каких-либо плановых заявок, по предписаниям окружного инженера Томского горного округа[27] требовалось провести проверки выполнения БГЗО намеченных геологоразведочных работ в установленный Управлением ЗиГИ срок силами волостного Правления (и составить акт комиссией в составе старосты и двух крестьян Крохалевского сельского общества).[28]

После получения сообщений волостного Правления о выполнении предписаний окружного инженера Томского горного округа последний выдает уведомления горнопромышленнику БГЗО о том, что можно приступить к последнему этапу получения земельных отводов, т.е. составление Протоколов установленной формы об отводе земельных участков от крестьян соответствующего сельского общества во временное пользование БГЗО.

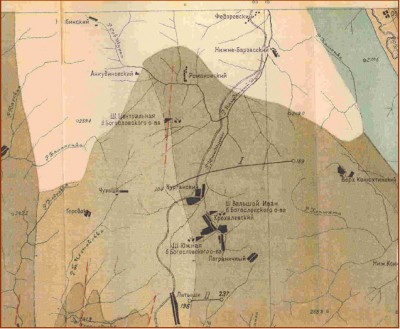

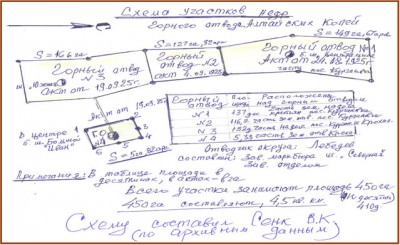

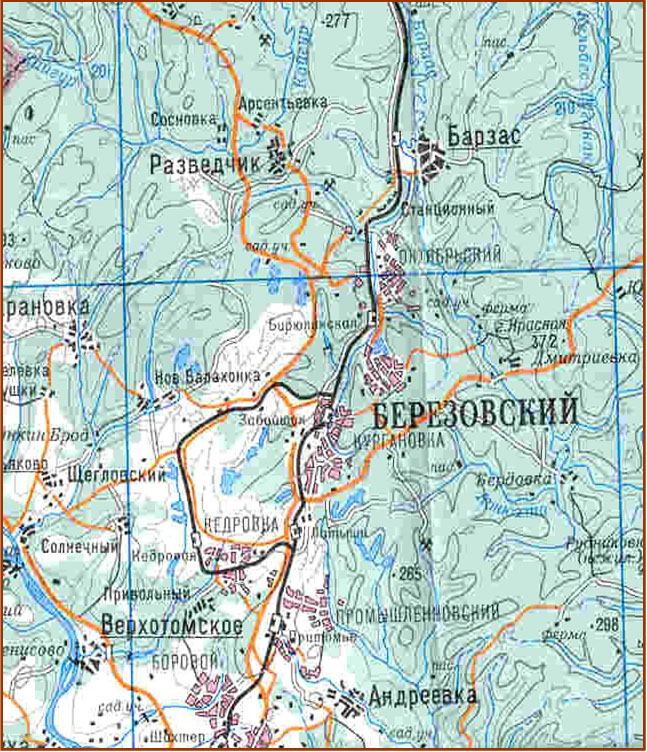

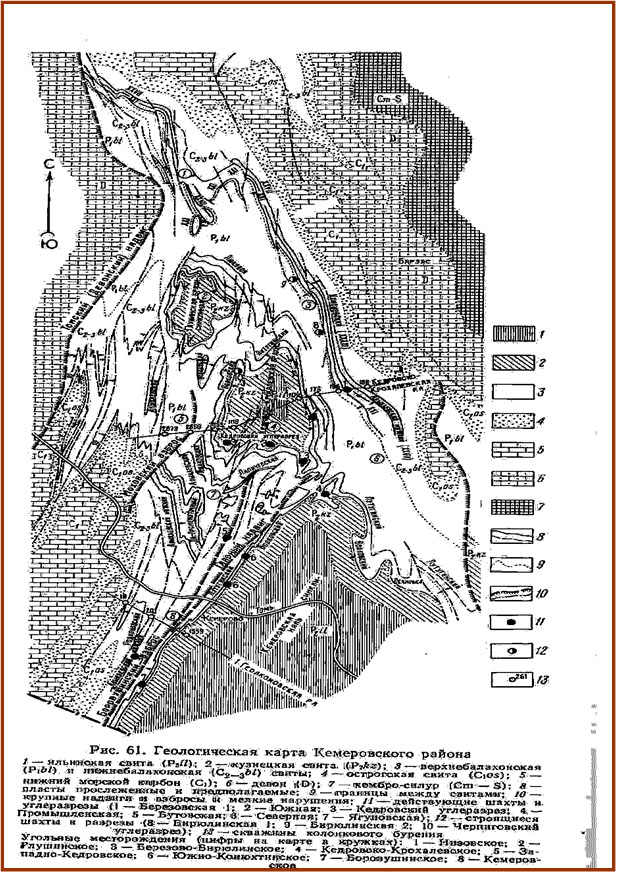

Фрагмент геологической карты Кемеровского района:

Участок Крохалевский[29]

Масштаб 1:100000

К статье геолога В. И. СКОКА

Ведомость проведения разведочных работ, таблицы, сведения Мурзина

Архивная ведомость о заявочных площадях по плану отводов для Богословского горнозаводского общества[30] имеется в фондах Берёзовского городского музея.

Таблица количества пройденных БГЗО разведочных выработок

(составлена авторами рукописи на основании архивной ведомости)

|

№№ дозволител-ьных документов |

К какому поселку относится заявка |

Период работы |

Количество скважин, выделены ) и др. |

Итого скважин, шурфов, прочих |

||

|

1914 |

1915 |

1916 |

||||

|

13914 13915 13916 9349 9351 9274 9275 13926 13928 13929 19930 14472 9346 9361 13614 14470 9359 14473 9352 9354 |

Бирюлинский « « « « « « Кургановский « « « « « « Крохалевский « « Романовский « « |

28.10.1914 10.10.1915 28.10.1914 10.10.1915 28.10.14 15.10.16 03.09.15 15.10.16 03.09.15 1510.016 03.09.15 09.10.16 « 28.10.1914 10.10.1916 28.10.14 10.10.16 « 28.10.14 «8.10.15 03.11.15 15.10.16 09.11.15 09.11.16. 18.10.14 10.10.16 10.11.14 10.10.16 09.11.15 15.10.16 28.10.14 10.10.15 « 03.09.15 15.10.16 « |

3) и др. 3) 3) 4) 3) 25) Шт. №8 с обычными работами; шурфы, канавы 10) 12) Шурф №37 Шурфы №38, 39, скв. 26) 9) Выр-ки ш. №1 Южного рудн.; шурфы 9, скв. 4) скв. 30) 4) скв. 14) шурфов 44, скв. 40), штольни, проч. 30) 5 ) скв. 8), шурфы 2 скв. 3) скв. 2) |

3) и др. 3) 3) 4) 3) 25) Штоль. 1 шурфы, канавы 10) 12) Шурф 1 Шур. 2, скв. 26) 9) Выр. ш.1 ш-ф 9, 4) 30) 4) 14) ш-ф. 44, штольни, пр.; ск40) 30) 5) 8), шф. 2 3) 2) |

||

Примечания:

14), 40), 30), 5), 8), 3), 2) и т. д. – цифры со скобкой, так обозначены скважины и их количество.

1. В представленной таблице указаны 4 земельных участка (в поселках Крохалевский, Кургановский, Романовский, Бирюлинский), на которых проводилась добыча угля (в ведомость не включены поселки Анкудиновский, Федоровский, Оленевский и Колбинский, в которых разведка велась, но добыча угля не производилась).

2. Для удобства работы с приведенной таблицей все заявки, относящиеся к определенному поселку, записаны друг за другом в порядке их поступления.

3. В период проведения геологических работ (28.10.1914 – 16.10.1916) согласно представленной таблице БГЗО пробурило скважин – 176. пройдено шурфов (имеющих номера) – 60, штольню №8 (штольни без №№ не учтены), выработки шахты №1 Южного рудника.

Таблица переселенческих участков, подлежащих отводам[31]

|

Название участков, занимаемых заявками, подлежащих отводу |

Количество десятин Земли всего участка |

Количество десятин занимаемых заявками |

Количество заявок, подлежащих отводу |

№ заявок по плану |

№ заявок по дозволительным свидетельствам, дата |

|

Крохалевский переселенческий переведенный в разряд старожильческих, общинный. Душевая норма 15 десятин, долей 114 |

1795 |

748 |

3 |

19 15 138 |

13614; 18.10.14 14470; 10.16.14 9359; 0.11.15 |

|

Кургановский переселенческий участок с внутренне-земельным размежеванием. Душевая норма 15 десятин, долей 113. |

1794 |

1794 |

6 |

13 15 16 18 48 140 67 57 |

13926; 28.10.14 13928 « 13929 « 13930 « 14472 10.11.14 9361 9.11.15 4612 5.10.15 9346 3.09.15 |

|

Анкудиновский переселенческий участок с внутренне-земельным размежеванием. Душевая норма 15 десятин, долей 53. |

828 |

828 |

5 |

9 12 66 70 139 |

13910 28.10.14 13025 « 9363 03.09.15 9365 « 9360 9.11.15 |

|

Романовский переселенческий участок с внутренне-земельным размежеванием. Душевая норма 11 десятин, долей 63. |

1017 _ |

1017 _ |

5 _ |

49 65 68 69 133 |

14473 10.11.14 9352 3.9.15 4673 5.5.15 0354 3.9.15 11641 9.11.15 |

Документы, удостоверяющие отчуждения земельных участков крестьян[32]

|

Количество десятин отчужденных |

Количество десятин свободных |

Всего освобожденных десятин |

Какие документы имеются для удостоверения отчуждения или для подтверждения, что земля свободна |

|

Крохалевский 20 |

нет |

20 |

Договор с Крохалевским сельским обществом Приложение №1 |

|

Кургановский 565,1 |

390 |

955,1 |

Договор с Полевиком, 60 дес.; Прил. №2 « Сведенцевым 30 « №3 « Матвеевым 15 « №4 « Егоровым 28 « №5 « Михаиловым 18 « №6 « Тюрпеко 44.5 « №7 « Антоновым 70.6 « №8 « Кобылянским 58 « №9 « Афанасьевым 41 « №10 « Алексеевым 45 « №11 « Бориводой 59 « №12 Итого: 459.1 дес. Справка заведующего Щегловским переселенческим подрайоном, Прил. №16 |

|

Анкудиновский нет |

645 |

645 |

Материалы не разборчивые |

|

Романовский 145 Всего: 730.1 дес. |

нет 1035 |

145 1765.1 |

Договор со Смирновым, Приложение №13 « Мартыновым « 14 « Бобриковым « 15 Справка заведующего Щегловским переселенческим подрайоном, Прил. 16 |

Сведения

о разведочных работах, произведенных Богословским горнозаводским обществом с целью поиска каменного угля в местностях, разрешенных для каменноугольных отводов по удостоверениям Управления Земледелия и Государственных Имуществ в районах Томского горного округа.[33]

|

№ заявок по плану |

№ дозволительных документов и время выдачи |

Когда окончены работы |

Виды разведочных работ |

№№ разведочных линий и пройденные по ним: скважины, шурфы и штольни по плану и разведочным журналам |

Особые примечания |

|

62 63 55 |

9274 02.09.15 9275 02.09.15 № ? 03.09.15 |

Бурение окончено 1.8.16 Проходка штольни продолжается, пройдено 136 саженей 15.05.16 30.06.15 |

Бурение скважин, проходка штольни, шурфов, канав бурение бурение приб. иал. диаметра |

Р.л.№43, скв. 473-475, 477-480, I-VIII, X Р.л. 142, скв. 358,357, 375, 359, 362, 364, 371, 360, 361, 347-351, 363, Штольня №8. Р.л. 40, скв. 389, 400-402, 404-409 Р.л. II A, скв. I – IV |

Разведка подвергнута на основании договора с Бирюлинским сельским обществом « разведка сделана на основании договора с Крохалевским сельским обществом |

Разведка произведена на восьми заявочных площадях в срок до 01.09.1916 года.

Геологический материал, полученный при разведочных работах, передан в музей Богословского горного округа, другие материалы имеются при конторе разведки и могут быть представлены по требованию. Шурфовочные журналы, профиля разведочных линий хранятся в геологическом музее Богословского горного округа в копиях, а оригиналы – в делах конторы разведки (выделено нами – Авт.).

Доверенный Богословского

Горнозаводского общества п.п. Мурзин А. Н.

Копии текстовых архивных фондов

(Ф. 428 и Ф. 433)

(Орфография и пунктуация сохранены)

Протокол №1, 1916 года, марта 4 дня.[34]

Мы, ниже подписавшиеся, крестьяне Томской губернии и уезда Томского, Арсентьевской волости, Крохалевского сельского общества Иван Тимофеев Богатор и Егор Федоров Тухтаркин, действующие от имени крестьян названного Крохалевского общества, на основании приговора от 28 февраля 1916 года №18, утвержденного господином заведующим Алтайским подрайоном 4 марта 1916 года с одной стороны, и обывателя (податное сословие - прим авт.) Пермской губ., Верхотурского уезда, Турьинской волости, селения Турьинских рудников Анатолия Михайловича Мурзина, действующего от имени Богословского горнозаводского акционерного общества на основании доверенности, явленной у Верхотурского нотариуса Ардашова 1914 года, августа 22 дня по реестру за №1248, заключили настоящий договор в нижеследующем:

1. Арендный срок действием сего договора шесть лет. Со дня подписания Богословскому обществу разрешается право расторжения сего договора на прежних условиях сроком до двенадцати лет, если Богословское общество того пожелает.

2. Уплату за десятину аренды назначает два руб. 50 коп. в год или 50 руб. (пятьдесят) в год за 20 десятин.

3. Предоставляем на арендуемом участке производить все добычные и разведочные работы, возводить необходимые для дела постройки и сооружения, а также и жилые помещения.

4. Богословское общество имеет право рубить на арендуемом участке весь лес без особой за это платы нашему обществу и употреблять его для своей надобности, но не может пользоваться им же до уплаты.

5. Все отвалы, получившиеся при разработке, Богословскому обществу предоставляется право не убирать, а оставить так, как они образовались при разработке.

6. Богословскому обществу разрешается отдавать арендуемые участки в аренду другим лицам, мы же этого делать не можем и застраивать своими постройками без согласия на это Богословского общества также не можем.

7. Арендуемый участок находится в черте выпаса и почти соприкасается с крайними усадьбами поселка.

8. Разрешается Богословскому обществу огородить участок изгородью, во избежание споров и недоразумений должны быть поставлены угловые столбы и пройти грани, придав форму арендуемого участка, как это найдет необходимым для себя Богословское горнозаводское общество.

9. Уплата арендной платы производится так: при заключении договора получаем арендную плату за два года, а следующие ежегодно.

Я, доверенный Богословского горнозаводского общества Мурзин, обязуюсь соблюдать пункты 2 и 9 сего договора.

Мы, доверенные Крохалевского сельского общества, от лица общества, получив следующие за два года арендные деньги в сумме 100 руб. (сто рублей) обязуемся соблюдать сей договор нерушимо и спорить и прекословить не должны.

Доверенный Крохалевского сельского общества Арсентьевской волости Томского уезда крестьянин того же поселка Крохалевского Иван Тимофеев Богатор, по безграмотству, по его личной просьбе и за себя расписался Егор Федоров Тухтаркин.

Доверенный Богословского горнозаводского общества Анатолий Михайлович Мурзин.

Тысяча девятьсот шестнадцатого года, марта четвертого дня договор тот явлен у меня, Василия Ивановича Вершинина, мирового судьи I участка Томского уезда, исполняющего обязанности Нотариуса в г. Тайге, в камере моей, находящейся на второй улице в доме Агафонова, доверенными лицами Крохалевского сельского общества Арсентьевской волости Томского уезда Иваном Тимофеевым Богатором и Егором Федоровым Тухтаркиным, проживающими в том же поселке Крохалевском, предоставивших в удостоверение своих полномочий от общества приговор Крохалевского сельского общества, составленный 28 февраля 1916 года, засвидетельствованный 2 марта 1916 года Арсентьевским волостным Правлением и утвержденный заведующим водворением переселенцев в Алтайском подрайоне и доверенным Богословского горнозаводскрго общества сельским обывателем Туринской волости Верхотурского уезда Анатолием Михайловичем Мурзиным, проживающим в том же поселке Крохалевском, предоставил лишь мне удостоверение полученных им полномочий. Доверенность инженер технолога Ивана Ивановича Широкит, действующего по доверенности управляющего Богословским горным округом инженера Сергея Семеновича Постникова, явленную у Верхотурского нотариуса Арденера 28 августа1914 года по реестру за №1242 лично мне известным и имеющим законную правоспособность к совершению актов. При этом я, мировой судья, удостоверяю, что договор этот в моем присутствии подписан собственноручно вышеназванными Анатолием Михайловичем Мурзиным и Егором Федоровичем Тухтаркиным, расписавшимся за себя и по безграмотности и личной просьбе Ивана Тимофеева Богатора.

Подписи, печать

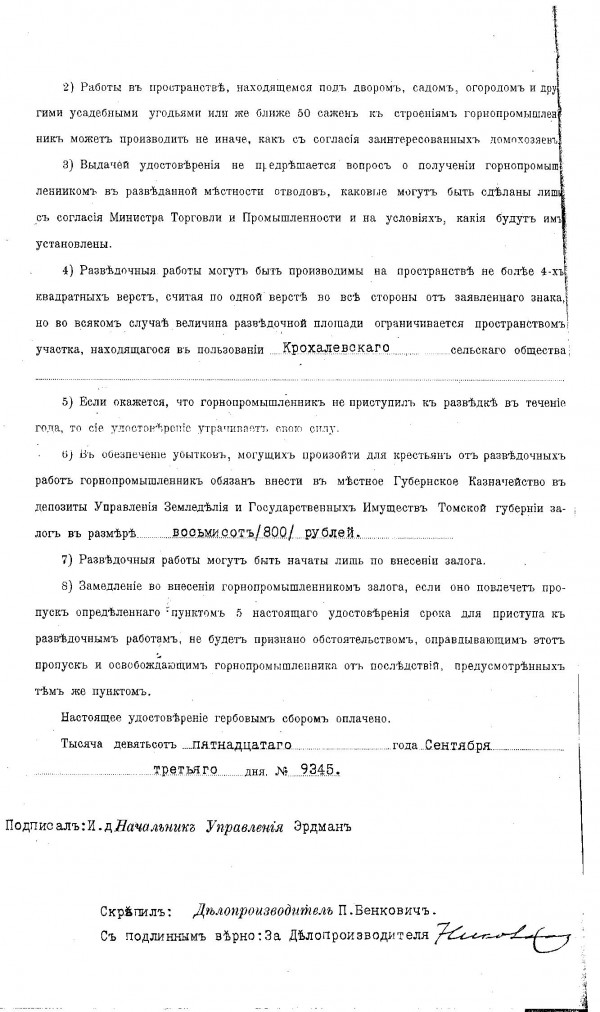

Удостоверение[35]

Дано от Управления Земледелия и Государственных Имуществ Томской губернии Горнопромышленнику Богословскому Горнопромышленному Обществу в удостоверение того, что со стороны Управления не встречается препятствий к производству в течение двух лет со дня выдачи сего удостоверения разведок месторождения каменного угля на землях крестьян поселка Крохалевского, Арсентьевской волости Томского уезда.

Заявочный столб с четырьмя вырезанными на нем Надписями «БГЗО. 19.10.14» и Четырьмя ямами находится в 2.5 верстах на юго-восток от поселка Крохалевского; на ц. 5 верстах на юго-востоке от реки Полуденного Шурапа по направлению от пос. Крохалевского и в 163-х саженях на север от грани Салаирского имения на правом берегу лога, впадающего в р. Полуденный Шурап.

Причем разведку разрешается производить на следующих условиях:

1. Горнопромышленник обязан войти в соглашение с обществом крестьян пос. Крохалевского по вопросу о вознаграждении их за те убытки, которые могут быть причинены на поверхности их участков разведочными работами, если же такового соглашения не состоится, то вознаграждать крестьян в том размере, как это будет установлено местным крестьянским учреждением в коллегиальном составе. Определение Присутствия Губернского Управления при апелляционном рассмотрении жалоб сторон на помянутое коллегиальное постановление местного крестьянского учреждения признается окончательным впредь до предстоящего установления условий этого вознаграждения в законодательном порядке. По издании же соответствующего закона стороны получают право ходатайствовать о пересмотре дела на основании правил порядка, установленных новым законом.

Рудник Турьинский переименован в Богословский медеплавильный завод

Арсентьевскому Волостному Правлению[36]